![]()

■放課後等デイサービス 空飛ぶ ぺんぎん 「BCP」(自然災害)

自然災害発生時における業務継続計画

放課後等デイサービス 空飛ぶぺんぎん

|

法人名 |

㈱ブロウアップ |

種別 |

放課後等デイサービス |

|

代表者 |

吹上 哲一 |

管理者 |

西山 冴 |

|

所在地 |

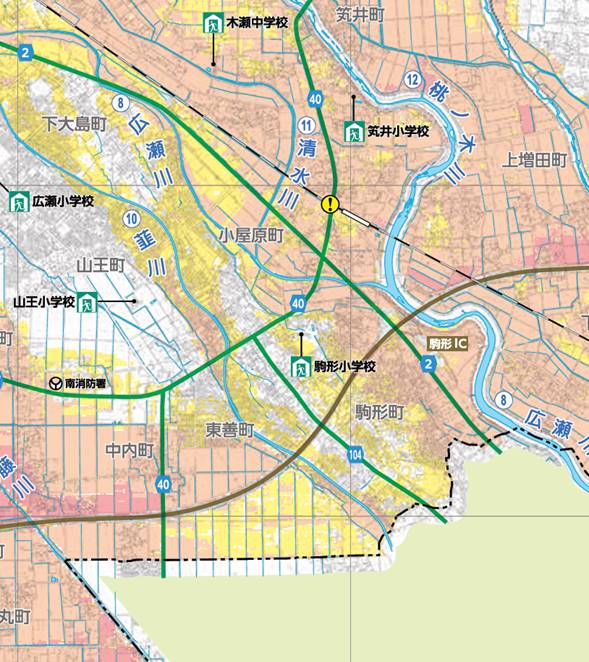

前橋市小屋原町1688-3 |

電話番号 |

027-225-2525 |

※本ひな形における各項目は、別途お示しする「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」3-2-1~3-2-4に対応しています。6は通所系、7は訪問系、8は相談支援事業固有事項となっており、各施設・事業所等のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用いただくことを想定しています。

③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

施設・事業所等としての災害対策に関する基本方針を記載する。

|

災害に対する基本方針 本計画は、大地震等の自然災害や感染症のまん延などをはじめとした突発的な経営環境の 変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断せざるを得なく なった場合であっても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示すも のである。 ① 利用者及び職員の生命を守り、継続的・安定的なサービスを提供する。 ② 地域の災害拠点となる。 |

*法人本部の基本方針と同じであれば、それらを記載しても構わない。

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

|

|

|

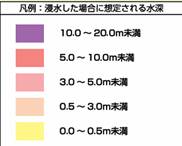

大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。

【自治体公表の被災想定】

|

【1】想定地震名 【2】地震規模 【3】断層の長さ 【4】震度分布 【5】地震タイプ |

【自施設で想定される影響】

自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理

することを推奨する。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

複数の事業を運営する施設・事業所等では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか

(どの事業を縮小・休止するか)を法人本部とも連携して決めておく。

|

<優先する事業> (1)放課後等デイサービス <当座休止する事業> なし |

上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。

|

・年1回の研修および「緊急時の対応」訓練の実施 ・年1回の利用者と職員による訓練の実施 |

*訓練が一過性で終わらず、継続して実施することを担保する。

評価プロセス(●●委員会で協議し、責任者が承認するなど)や定期的に取組の評価と改善を行うことを記載する。

|

・業務継続計画(BCP)は、年1回実施する研修及び年1回実施する訓練の実施後に、全職員と協議し見直しを行う。 ・見直した業務継続計画(BCP)は、代表取締役の決済を経て、職員に周知する。 ・職員からの業務継続計画(BCP)について改善すべき事項について意見を聞くこととし、その内容を議論し反映する。 |

*継続してPDCAサイクルが機能するよう記載する。

|

場所 |

対応策 |

備考 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

対象 |

対応策 |

備考 |

|

倉庫内・療育室 |

ボルトなどによる固定 |

|

|

窓ガラス |

飛散防止フィルムなど |

|

|

消火器など |

消火器等の設備点検 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。

|

対象 |

対応策 |

備考 |

|

外壁にひび割れ、欠損、膨らみはないか |

毎月1日に設備担当による点検を実施 |

|

|

暴風による危険性の確認 |

毎月1日に設備担当による点検を実施 |

|

|

外壁等の危険性はないか |

毎月1日に設備担当による点検を実施 |

|

|

周囲に倒れそうな樹木や飛散しそうな物はないか |

毎月1日に設備担当による点検を実施 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

稼働させるべき設備 |

自家発電機もしくは代替策 |

|

情報機器:パソコン、インターネットなど |

電力会社の復旧を待つ |

|

照明器具 |

|

|

冷暖房器具 |

|

|

|

|

|

|

|

|

稼働させるべき設備 |

代替策 |

|

調理機器 |

カセットコンロ |

|

給湯設備 |

|

|

|

|

|

|

|

被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。

|

職員と利用者数×2ℓ×3日分の飲料水(一人6ℓ)を常備確保。ミネラルウォーターとして常備使用し、在庫数に留意する。 |

|

職員と利用者数×2ℓ×3日分の生活水(一人6ℓ)を確保。18ℓのポリンタンクを5個以上保管し、保存期間に留意する。 |

被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、

バッテリー容量や使用方法等を記載する。

→ 携帯電話/携帯メール/PCメール/SNS等

|

固定電話 2台 会社の携帯電話 1台(利用者 LINE可) 職員全員の携帯 各1台(全員:グループLINE) |

電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる

事務処理方法など)。

|

【1】電力供給停止などによりサーバ等がダウンした場合の対策 ①ノートパソコンのバッテリーを稼働。パソコン内のハードディスクにデータを保存。 ②記録用紙媒体のものは手書きによる。 【2】データ類の損失に備え、クラウド使用及び最新データにバックアップを行う。 【3】安全を確保できるなら重要書類を持ち出す。 |

【利用者】

|

1.簡易トイレまたは消臭固形剤類を備蓄ておく。 2.電気、水道が止まった場合 (1)速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置。そちらを使用するように案内をする。 (2)排せつ物や使用済みのオムツなど保管する場所を決める。 |

【職員】

|

1.電気、水道が止まった場合は、速やかに簡易トイレを指定の箇所に設置。 2.その他利用者に準ずる。 |

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

|

排せつ物などは、ビニール袋等に入れて消臭固形剤を使用して密封し、利用者の出入りの無い空間へ、衛生面留意して隔離、保管しておく。 消臭固形意を使用した汚物は、燃えるゴミして処理が可能である。 |

被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。

定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス

担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

【飲料・食品】

事業所で保管管理する。

【医薬品・衛生用品・日用品】

事業所で保管管理する。

【備品】

事業所保管管理する。

災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。

緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。

|

法人で対応する。 |

*地震保険の保険契約については地域によって制限がある。

地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。

|

【地震による発動基準】 前橋市周辺において、震度6強以上の地震が発生し、被災状況や社会的混乱などを総合的に勘案し、施設長が必要と判断した場合、社長の指示によりBCPを発動し、対策本部を設置る。 【水害による発動基準】 大雨警報(土砂災害)、洪水警戒が発表されたとき。 |

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。

|

管理者 |

代替者① |

代替者② |

|

西山 冴 |

吹上 知子 |

須永 桂子 |

発災時の個人の行動基準を記載する。

|

発生時の行動指針は、下記の通りとする。 ①自身及び利用者の安全確保 ②二次災害への対策(火災や建物の倒壊など) ③地域との連携、関係期間との連携、必要に応じて警備会社に連絡 ④情報発信 (次項参照) |

対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。

任務 ①災害地、施設周辺の被害状況の収集、記録、報告、発表 ②災害対策上重要事項の決定、指示、命令、報告 ③利用者の人員並びに保安設置状況の把握 ④被災状況情報の収集と確認、救出・救助の応援指示 ⑤関係機関との情報交換、支援要請及び施設内の人員並びに保安措置状況の把握 ※職務代行、連絡が取れない、あるいは休暇中である等の理由で責任者が業務を行えない場合、自動的に代行者に継承する。責任者が、勤務地に参集出来ない状況にあっても、連絡が取れ、指示を仰ぐことが可能な場合は、職務の代行は行わない。 ※業務継続計画に係る責任者及び副責任者、さらに両方が不在、もしくは出動不能となった場合の代位については上記数字の順位とする。 |

|||||||||||||||||||||

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する(安全かつ機能性の高い場所に設置する)。

|

第1候補場所 |

第2候補場所 |

第3候補場所 |

|

前橋市立駒形小学校 |

前橋市立山王小学校 |

前橋市に相談 |

|

【安否確認ルール】 震災発生時は、保護者または学校等へ電話またはLINEにて安否確認。 あわせて点呼を行い、施設長に報告する。 【医療機関への搬送方法】 119番通報による。または警備会社を通しての通報。 |

|

【施設内】 ・職員の安否確認は、利用者の安否確認とあわせて点呼を行い、施設長に報告。 【自宅等】 ・自宅等で被災した場合(自地域で震度5強以上)は、 ①グループLINE ②電話 ③携帯ショートメール ④災害用伝言ダイヤル のいずれかで、施設に自身の安否情報を報告する。 ・報告する事項は、自身と家族が無事かどうか、出勤可否を確認する。 |

発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

|

1.営業日の8:00~18:00に震度5強以上の振れが発生した場合は、職員から事業所に連絡をとり、30分以上連絡が取れない場合は、安全を確保しながら参集する。 2.連絡方法は電話、グループLINE、携帯電話とする。 3.自ら又は家族が被災した場合、交通機関、道路どの事情で参集が難しい場合は参集はしなくてよい。 参集の目安人員は下記のとおりとし、管理者または代行者が依頼する。 1日目 20% 4日目 70% 8日目 80% |

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより

浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

【施設内】

|

|

第1避難場所 |

第2避難場所 |

|

避難場所 |

療育室 |

|

|

避難方法 |

・利用者がいる場合は、安全に留 意しながら利用者の誘導を行う。 ・天井からの落下物に留意する。 ・避難時は極力、靴をはく。 |

|

【施設外】

|

|

第1避難場所 |

第2避難場所 |

|

避難場所 |

駐車場 |

前橋市立駒形小学校 |

|

避難方法 |

・避難時は、靴をはく。 ・利用者がいる場合は、安全に留意しながら利用者の誘導を行う。 ・車や落下物に注意する。 ・避難にあたっては、事業所内に残 された方がいないか、大声で確認 しながら避難する。 ・車いすの方、弱視の方は、極力複数で補佐する。 ・応急手当セット、緊急連絡カードブックを持ち出す |

・避難時は、靴をはく。 ・利用者がいる場合は、安全に留 意しながら利用者の誘導を行う。 ・車や落下物に注意する。 ・避難にあたっては、事業所内に 残された方がいないか、大声で 確認しながら非難する。 ・車いすの方は、弱視の方は、極力複数で補佐する。 ・応急手当セット、緊急連絡カードブックを持ち出す ・車両での避難は、歩行困難の児童、年齢の低い児童を優先する。 |

|

出勤目人員に合わせて、調整しながら業務を継続していく。 職員の出勤目安 1日目 25% 送迎や周辺状況を考慮し営業、状況に応じ営業時間の短縮。 4日目 70% 送迎や周辺状況を考慮し営業。 8日目 80% ほぼ通常 |

震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。

|

休憩場所 |

宿泊場所 |

|

事務所・給湯室・面談室 |

静養室・療育室・面談室 |

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。

|

【災害時の勤務シフト原則】 人員配置基準の人員を確保た段階で事業所を開設する。 |

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。

|

<建物・設備の被害点検シート例>

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。

|

業者名 |

連絡先 |

業務内容 |

|

NTT |

0800-3330111 |

電話・インターネット お客様番号:00-1743-0620 |

|

前橋市水道局 |

027-898-3022 |

水道 請求番号:3841 |

|

東京電力 |

0210-99-5221 |

電気 |

|

㈱TOKAI |

0270-64-6300 |

ガス |

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。

|

情報発信にあたっては、代表取締役を含む役員、管理者による合議を踏まえて行う。発表に当たっては、利用者及び職員のプライバシーも配慮する。 |

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

|

今後検討する |

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

|

今後検討する |

施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。

【連携関係のある施設・法人】

|

施設・法人名 |

連絡先 |

連携内容 |

|

|

|

|

【連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】

|

医療機関名 |

連絡先 |

連携内容 |

|

大山クリニック |

027-266-5410 |

協力医療機関 |

|

|

|

|

【連携関係のある社協・行政・自治会等】

|

名称 |

連絡先 |

連携内容 |

|

前橋市障害福祉課 |

027-220-5713 |

行政支援 |

|

伊勢崎市障害福祉係 |

0270-27-2753 |

行政支援 |

|

|

|

|

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備

すべき事項などを記載する。

|

・被災時の連絡先、連絡方法 ・備蓄の拡充 ・職員派遣の右方 ・利用者受入れ方法、受入れスペースの確保 ・相互交流など |

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を

「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

|

作成済み利用者個人ファイルを利用する。 |

連携先と共同で行う訓練概要について記載する。

|

|

(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)

|

今後検討する。 |

|

今後検討する。 |

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。

また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の

支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、

ボランティアの受入方針等について検討しておく。

|

今後検討する。 |

|

【平時からの対応】 ○ サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡 先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール、LINE)を把握しておく。 ○利用者及び保護者の安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。 ○ 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、 自治会、職能・事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫する。

【災害が予想される場合の対応】 ○台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。 ○その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 【災害発生時の対応】 ○サービス提供を長期間休止する場合は、行政機関と連携し、必要に応じて他事業所のサービスへの変更を検討する。 ○利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅を支援する。その際、送迎車の利用が困難な場合も考慮して、手段を検討する。帰宅にあって、可能であれば利用者家族の協力も得る。関係機関とも連携しながら事業所の宿泊 避難所への移送等で対応する。 |

|

更新日 |

更新内容 |

更新者 |

|

2025年3月1日 |

BCP作成 |

吹上 知子 |

|

|

|

|

|

|

|

|